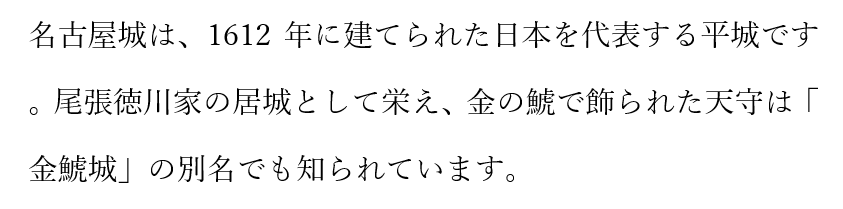

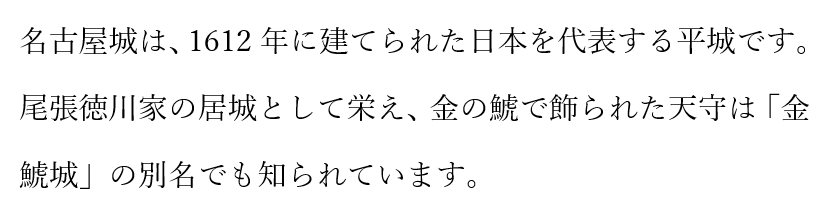

上記の文章は、文章を読み慣れた人なら違和感があると思います。どこがおかしいのでしょうか?

この、少し読みにくいこの文章を読みやすくする工夫が「禁則処理」です。

目次

文章の「見た目」を整える処理

文章を読む際、行の頭に「、。」(句読点)があったり、行末に「)」(閉じ括弧)があると読みにくくなってしまいます。

禁則処理とは、そのようなことを防ぎ、読みやすさを確保するために、特定の文字が行頭や行末に配置されないようにするために行われる処理のことです。

禁則処理の対象

主な禁則処理の対象となる文字には以下のようなものがあります。

●行頭禁則文字

句読点(。、.,)

閉じカッコ類()}]》」』)

小数点やコロン(.:)

中黒(・)

繰り返し記号(々ゝゞ)

●行末禁則文字

開きカッコ類(({[《「『)

単位記号(㎡、など)

通貨記号($、¥など)

場合によっては、拗促音の「っ」「ょ」などの小さい文字や、「ー」(音引き)も禁則文字に含むこともあります。

しかし禁則処理が多用されすぎると一行の文字数がバラバラになり、かえって美しさが損なわれる場合もあるので、

書籍の内容や出版社・編集の方針によって判断されています。

禁則処理の実行

それでは冒頭の文章に禁則処理を実施してみましょう。

行頭の『。』が前の行に送られ、行末の『「』の後に一文字送られてきています。

これで読みやすくなりました。

現代のデジタル環境では、Microsoft WordをはじめとしたワープロソフトやWebブラウザ、スマートフォンのアプリケーションなど、ほとんどの文書作成ツールで禁則処理が自動的に行われます。

これらのソフトウェアには、日本語組版のルールがあらかじめプログラムされており、文章の入力時やレイアウト変更時に自動的に処理が施されるようになっています。

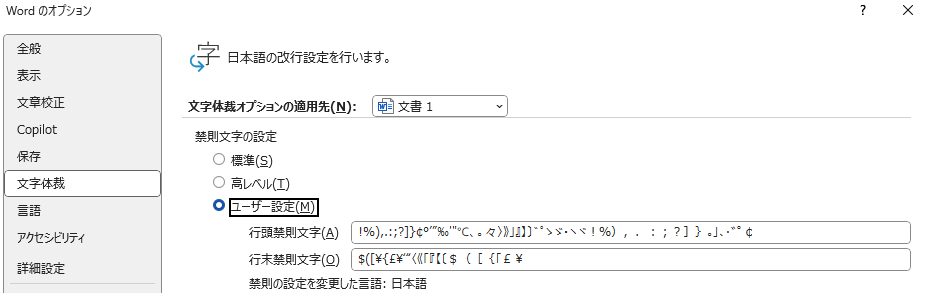

禁則処理の設定(Microsoft Word)

ソフトによっては、禁則処理を行う文字や内容を変更・調整できるようになっています。

Microsoft Wordでは「ファイル」→「オプション」→「文字体裁」のタブで、禁則文字の変更を行うことができます。

他にも、組版に使用されるソフトによって、さまざまな調整が可能になっています。

まとめ

●「禁則処理」は読みにくい文章を整えるためにほどこす処理

●特定の「禁則文字」が行頭や行末に来ないように調整する

●デジタルソフトウェアでは自動で行ってくれる